2018

07

18

文章来源: 浏览次数: 0次

近日,在东亿美术馆举行的“宇宙浩瀚 本心无限”——水墨复兴会首届学术展上,中国国家画院学术讲师、水墨复兴会首席学术顾问李林老师庖丁解牛般地解析了东西方艺术的精神灵魂,并就水墨画如何走向世界这个命题,提出了“水光交映”的新颖理论,引发了现场观众的强烈共鸣。今天,小编特意将李林老师十年前阐释“艺术心史”的一篇雄文奉送给大家,配合此次展览的部分展品图片,以飨读者,共享共赏。

李林,清华紫光教育机构首席国学讲师。北京大学“国学与领导力”课程班讲师、吉林大学管理学院兼职教授、中国国家画院学术讲师等。水墨复兴会首席学术顾问。先生除了对儒、道、佛、禅的专业研究外,国学修养堪称全面,精通诗词、围棋、书画、佛教文物鉴藏。

艺术心史的隐寓元素及转化

——从文人画谈起

在中国艺术诸形式中,谈起水墨精神,一般即指文人画。因为千年来,文人画确实诗词琴棋一道,成为国人推崇的“雅文化”的重要表现形式。

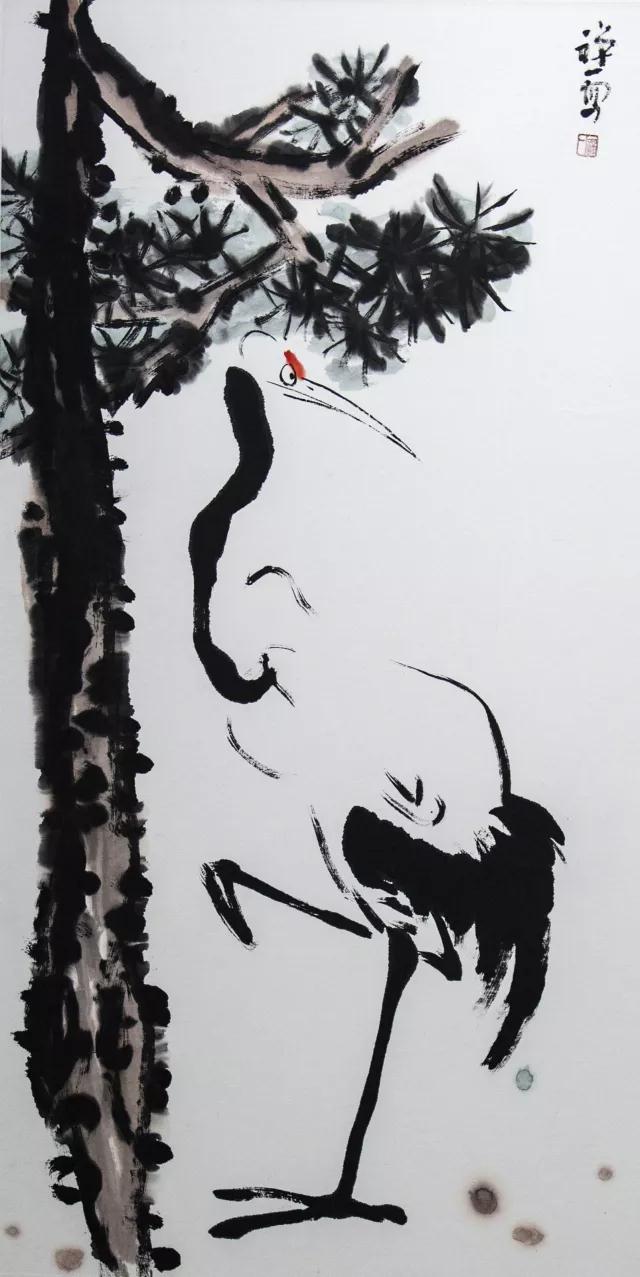

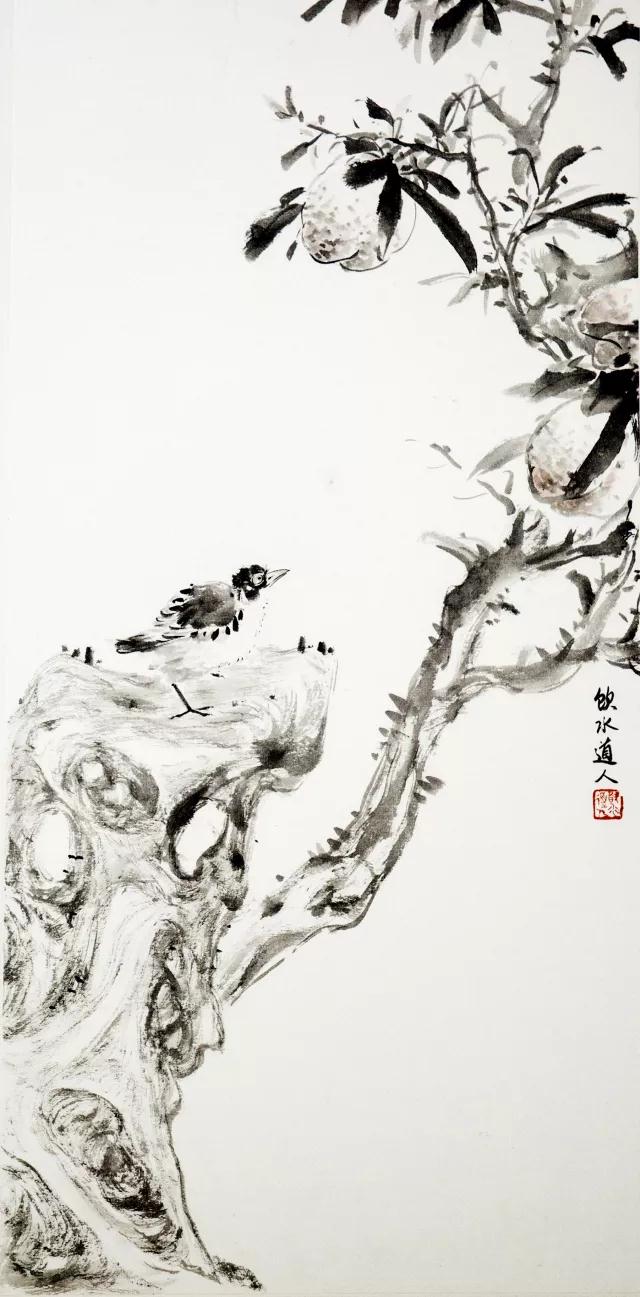

大体说来,文人画的创作原则和基本理念,是以人物“写神”,以山水“写意”,以花鸟“写生”。这里的“神韵”、“意趣”、“生机”既是文人画家精神世界的美学折射,也成为中国(书画)艺术作品所要表达的“隐秘之物”。

然而令欣赏者和解读者头疼的是:那些艺术作品所力图传达的“神韵”、“意趣”、“生机”却隐秘如斯,了不可寻。但是直觉又告诉我们:艺术家所孜孜创作的作品,必然会有所表达,盖其所创造虽有借于具象之物:从松、竹、梅、兰到亭、台、楼、阁,乃至人物、山水、花鸟……而其表达者,却端非具象之物——水墨精神的隐寓元素总是以某种隐秘的方式牵引着欣赏者去花大心思捕捉:这“隐秘之物”究竟又是何“物”?

问题比较吊诡的是:支撑艺术家创作的本质动机,就是隐秘在作品背后的那些“精神元素”,那是艺术作品的“心”、是作品美学价值的终极体现、是作者“心史”的象征性表达。

从美学发生史上看,文人画的产生和发展,是在形而上学的层次把国画从单纯的线条和手法技巧的束缚中解放出来,使文学、哲学的隐喻性话语在具象的绘画艺术中找到了恣意挥洒的天空,也使中国画这门传统的东方艺术真正进入了东方哲学的神秘天地——“知画之为物。是性灵者也,思想者也,活动者也,非器械者也,非单纯者也”。所以谈文人画,当然离不开谈画家独具的哲学、美学精神。

艺术家的哲学、美学精神及其真实的内心世界,必然通过作品这“性灵之物”来反映,否则就是“做伪”或“媚俗”——只有坚持这条看似苛刻的判断标准,艺术批评才有力度可言。文人画的特征既然是“画中带有文人情趣,画外流露着文人思想”,或如陈衡恪所讲欣赏文人画时须“不在画里考究艺术上功夫,必须在画外看出许多文人之感想”,那么,“写神”、“写意”、“写生”便不能成为分别文人画师承源流、手法技巧和描绘内容的判断标准——说到底,文人画只能作为“写心”的“心史”——其美学发生的基础价值指向——来读,才能捕捉到其文本意义,除此之外,它无所谓流派。

难怪南宋遗臣郑思肖在宋朝灭亡之后所画兰花,竟然是离开地面、裸露根部的兰花,并埋《心史》文集于古井以期后人之精神传承。也难怪八大山人在哭之笑之的颠哑中居然把倪云林的简约疏宕、王蒙的清朗华润推到了一个更为纯寂涩朴的高度——在水墨线条背后,文人画似乎更以自己的隐寓之心体现着自身超乎其上的价值。

而就鉴赏者来讲,艺术作品总要揭示某种“不可见的世界”,然则与此世界相宜的感知方式也是如此隐秘,以至于接受者也只能闭上肉眼而以“心眼”去捕捉那隐寓之在。

所以,推而广之,一切艺术品的价值所在,端在于它作为“心史”的“文本重量。

——艺术文本亦有“重量”可言乎?从表面上看来,文人画不以再造自然景观为目标,绘画只是画家的自娱自乐,只是排遣自己的喜怒哀乐,画家所描绘的对象只是“心境的幻化”。这种“心境的幻化”从创作动机上论就是“为自己写心”或“写自己的心”。然而,正因为艺术作品不能单纯以“尺幅”来决定其价格(那是萝卜白菜的卖法),所以我们必须找到某种度量手段,来为这些轻飘飘的劳什子找个评判尺度以让其体现超出材质之上的“重”。

说来说去,原来“心史”的“文本重量”,不过是艺术家“幻化心境”的价值指向——作为“写心”的创作动机既然成为评判作品价值的潜在尺度,那么作品实际的价格表现倒退居其次,这也反证了如下法则:一切艺术史都应当是艺术家的“心史”,对于艺术作品的认同深度和广度,决定着作品的“心史之重”。

现在我们才碰到了真正的麻烦:既然文本的价值是隐秘的、是不可以物理手段来度量的,而作为“隐秘之物”的文本确实又存在有我们极想捕捉的“重量”,那么,我们必须追查:隐寓在该“物”中的基本元素又是什么?

于是,在对文人画的解读中,我们踉踉跄跄,虽然拖泥带水,居然也找到了如下元素似乎可以为隐秘之物的“张本”:

地——儒家本位的元素象征。所谓“厚德载物”、所谓“皇天后土”,乃是对当下生存世界的伦理性关注,表现为干预在世秩序的强烈的“在世性”,代表了“华夏道统”对艺术的权威话语。其艺术语境是意蕴深厚、敦厚沉郁、静穆中和、大方醇正、华丽丰赡。

水——道家思想的元素象征。“上善若水”的与物推移,“流水不争先”的顺势无为,阴柔中的沛然适意,浑沌中的彰隐自若,当然还有不得志后的乘桴泛海、任性旷达。其艺术主张是栖形感类而神韵冥茫,潜相传写中体虚穷玄,自然通达。穷极幽妙。

风——禅家灵性的元素象征。“云在青天水在瓶”是不羁于时空的即事而真,是一朝风月中的万古长空,在托钵行脚中是自在无拘的水云之行,在出离世界的同时又与之游戏,如云般自由卷舒中超逸的挥洒与无时不顺的触类是道。

如果仅仅是再现上述隐秘世界的隐寓元素,那么艺术家实际上是在从事哲学家的事,肯定吃力而不讨好——艺术家的特质在于通过作品来表达独属自己的信仰世界,这种表达与哲学家的表达方式有极大的差异性:它是通过对艺术隐寓元素的“再生性转化”来使隐秘世界发显澄明的。

具体说来,艺术作品的本质就是通过对上述元素的“转化”来表达艺术家的“心”:

地→气,在雅乐艺术尤其是文人画中,宋代以来,儒家的现世关怀精神逐渐消融,代之以对天地之“气”或“韵”的推崇,清张庚《浦山论画》说:“古人画好,不过理明而气顺……天下之物,何非一理,何非一气?一举目间莫非佳画,要在能取其意耳。”这里所说的“理”、“气”、“意”,就是通达之“画理”所在。所谓“画理”,如石涛在他的《画语录》中说:“夫画,天地变通之大法也,山川形势之精英也,古今造物之陶冶也,阴阳气度之流行也,借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。” 取自然之象,效仿阴阳之性,刚柔之态,交错变化以生无穷之形——这样一来,与儒家崇高静穆相关的现世关怀元素也只能在自得其乐的审美之眼里让位给灵动气韵。现实关怀在中国艺术史上一直被淡化,甚至认为艺术作品不应该牵涉进凡尘间的“俗务”——这同时也导致了伦理价值的亏空。这一艺术流变也折射出中国宗教具有伦理性宗教的性质,表现为重现世、重功利的特点。

水→酒,道家 “肉身成道”的目的,就是以啜饮感官生命的琼浆为补偿性愉悦,通过对有限世界(身位性实存世界)的尽量延长,来消除对死亡的焦虑和操心。这一旨趣就是在醉醒之间、仙人之间无碍地漫游。在肉身等同木石中,品味一种迷离虚浑的倘恍、一种似醉似梦中的与物同化。所谓“意冥玄化”,就是在淡泊超逸中的沉醉、在逃遁隐逸中的人间嬉戏。从创作手法分析,宋代以降文人画在描摹山石人物时大胆变形及泼墨笔法,恰恰是对规矩现实的酣畅淋漓的反抗,也突显出道家对离升此在大地、达于“居无方所”的渴求。

风→露,所谓在“一朝风月”中体得“万古长空”,禅意作品追求的是方寸之中的净寂大千,是面对生命无常,仍然寻求晶莹躯体的刹那灿烂。那意味着冷逸柔润的放纵、萧然至极的生机意趣,甚至代表着某种“精神洁癖”。杨枝玉露的滋润已经内化为个体灵性的甘之如饴,在每一个无始无终的剔透与销残中,主体可以对实存世界视若无睹甚或不屑一顾,故文人画对“马一角、夏半边”的推崇恰恰道出了以残缺之美来对抗残缺现世的隐秘心史。

艺术家的作品价值就在于它对上述隐寓元素的转化力度如何,艺术品之作为“心史”的文本重量也取决于这个转化力度。真的艺术家就是在这种显示自己“突变的力量”的转化中体现了自我价值。但是,在中国文化艺术史上,我们看到了太多的“价值倒置”现象——如“扬州八怪”中金农和郑板桥的价值倒置、近现代黄宾虹和张大千的价值倒置、乃至信徒文本的苏曼殊和李叔同的价值倒置、学术文本的吕澂和南怀谨的价值倒置……

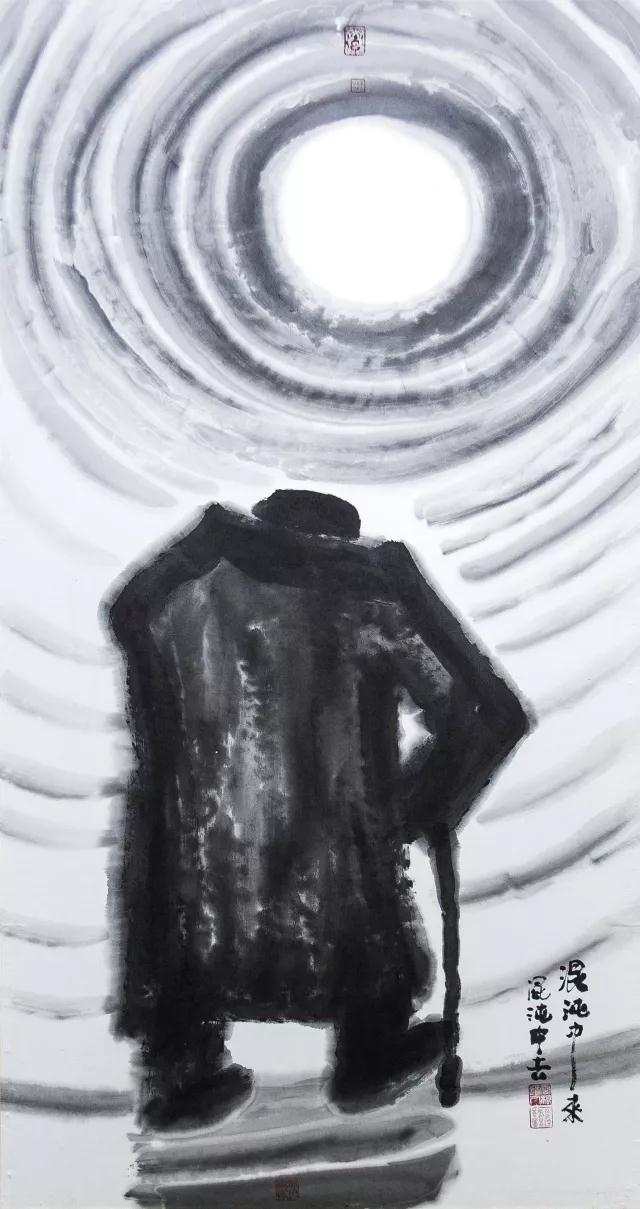

“价值倒置”现象恰恰映衬圣徒出场的迫切性,艺术家的创作就是对“圣徒出场”的另类呼告。因为圣徒或许能带给我们满是惊异的新图景。行文至此,美学发生上“地”、“水”、“风”的隐寓元素及其转化已经被我们初步发现,然而,“艺术心史”必然与“心”的“救赎”发生着深刻的关联,“艺术救赎”在中国艺术思想中一直混沌不明,故文人画家要真正表达自己的“心”,在我看来起码还缺少了最关键的元素——火。

“火”当是使心灵透入隐秘之物的决定性力量,那力量直指救度发生的源泉,如果这个世间仍然还有负向价值存在、如果还需要对形形色色的负向价值表达终极的关怀,那么艺术作品的表达终点只能是救赎——一切宗教、哲学、美学,必然要提出某种救赎景观来表达对地狱般现世的关注。

既然问题已经进入“火”的元素探讨上,那么,在中国艺术发生史上,排开原始艺术和少数民族艺术不讲,我以为只有大乘佛教“菩萨道”思想影响下的艺术创作,才开显了火的燃烧和光的照耀,她使中国艺术审美趣向在“优美”的垄断话语之外有了部分“崇高”的言说。

“火”的源头又是什么?谁让火种薪薪传延以燃烧灵魂?那不熄的薪传、不死的魂灵背后是谁在推动?这时,我们抬眼寻觅,才突然悟到——“要有光”。

艺术作品的最重要功能便是在每一个历史时期的负向价值趋向中描绘出相应的“图景”,此“图景”一方面映照着现世的残缺,另一方面则以“光”的照耀来引导它的未来走向,在这一向度,中西艺术的使命并没有截然的高下之分。可是我们却至今不能拥有一个平等对待信仰的开放视界。我对学术界“西洋美术重技术,并重个性,而与哲理和人的意念去之甚远,与中国文人画的重学问、重人品亦大逆其旨”、“中国文人画是重道而轻器,西洋画是重器而轻道”之类的断语深表吃惊。关于这点我们只需看看海德格尔对梵高《农鞋》的阐释或听听米勒的《晚祷》。而艺术界,对于西方世界的“神性美学”或“荣耀”美学存在着更为严重的视盲。

据说艺术——尤其是宗教艺术能在很大程度上代表本民族的思想精华,而艺术的救赎功能在汉语思想史上主要体现在对个体生命而非世间现实的关怀上——这就是琴棋书画等所谓“雅文化艺术”的现世状态,不过奇怪的是:这种以文人为主体创造者的艺术形态似乎对儒家正统地位并不是一味维护,反倒对其“济世”主张有些漠然,所以中国主流的艺术思想在现实救赎方面非常隐密和淡弱,“道”、“玄”、“仙”、“禅”的味旨远远大于儒家所提倡的拯救精神——或许这从一个方面反证了“中国缺少宗教信仰”这么一个论断。“超俗的心境”一直是文人画家的价值诉求所在,他们借写意笔墨去泄解心中之郁结,他们借山水花鸟去做不求形式的自由徜徉,表现在图画中是一种高傲的、不见人间烟火的脱俗气质。总之是在图式中追求意境、于笔墨中追求情趣。于是,在意到笔不到的不求形似、逸笔草草、聊以自娱的“写意”宗旨引导下,在文人中形成一个借笔墨丹青去争奇斗胜的“心性自足”局面。

不过也有例外,大乘佛教的“菩萨道”运动在精神层面和实践层面对汉语思想产生了深刻的影响,中华“道统”几乎为这一运动所中断,其余绪至今未绝。在艺术领域,如果中国艺术有所谓“心史”的话——正是这种“普度众生之心”与个体灵魂和现世苦难发生着密切关联,这种关联所影响下的艺术创作就是艺术的“救赎”体现。至于何者体现了这种艺术的“救赎”观,我以为惟有反映“菩萨道”思想的佛教艺术或许能称得上。关于这点,敦煌经变相和民间水陆画或许最能说明问题——在那里面,我们可以见到神话的象征、宗教的盛宴和哲学的隐喻,融铸着诸佛之荣耀以及无助灵魂的挣扎。前者无疑是来自教门的“主流话语”对信仰世界的礼赞,后者则以民间的“边缘话语”表达自己对“光”的追求。

宋代以后,中国的大乘佛教运动以民间秘密宗教的形式继续传播但风光不再,它在汉语主流文化中的话语权亦逐步衰弱。作为中国思想史上辉煌一页的“菩萨道”运动最终令人遗憾地变形为功利大众的庶民迷信,而这场汉语文化唯一一次成功的宗教引入在滑向社会边缘后,中国的艺术思想也相应沉降下来,表现在书画作品上,便是越来越浓厚的个体逍遥和世俗气息充斥笔墨。

所以通过对艺术文本的解析,我们居然发现了中国宗教信仰与艺术思想另一个隐秘的暗合之处是:随着大乘佛教的衰微及由此而来的中国宗教拯救精神的失落,那些失落了“救赎之心”而标榜个体逍遥的文人画却异乎寻常地泛起。这一现象的本质,其实是禅宗逍遥精神对佛教拯救精神的背叛——艺术创作的理论,说到底是来源于思想界的变革。只不过作为始作佣者的禅宗的这场变革至今居然仍被中国佛教界、思想界、艺术界津津乐道,确是一大怪事!(关于此点,笔者在《张力的消解——禅学的佛学批判》的有关章节中有较详尽的论述。)

文人画本应是对抗灾难现世而呼唤彼岸世界的产物,遗憾的是,在当代,我们的艺术家仍在个体逍遥和“媚俗”之间摇摆,可称为“艺术心史”的文本越来越少。

当然,十九世纪末以来的文人画力图超越传统文人画雅淡疏朗、闲情逸致的格局,号召“革王画的命”而赋予写意画崇高而又宏伟、甚或直指现实表达反抗的精神气度。然而若结合思想史来评判,这种气象却一直是旁支末流,只是少数画家的个体精神的张扬,只是完全凭借个体的强大意志和笔墨技巧去抗衡虚无和黑暗,故并没有形成主流话语。

现在,我们所期待的,是不甘于沉沦的艺术家能将灵魂的重量重新聚起、同作品一起化入“火→光”的转化中、秉承神圣的救赎天命投入不计成败的一搏。

化入“火→光”的转化,意味着艺术家在与他的作品亲密相拥又刹那撕裂的张力中,得以深味炼狱之火的痛苦并得以让神性光辉灿烂地涌流。真的艺术家当在如行云流水的创作中,体验到与“水”、“露”格格不入的“灌顶醍醐”,那才是来自艺术本源的“蜜”——由“水”到“蜜”,莫非正是艺术救赎的本质力量?没有一个艺术家敢断定自己已经拥有了这中力量,然则寻找这种力量的过程本身就是救赎的发生,所以八大山人孤愤的旅途更值得后人尊敬——虽然他的灵魂尚未安静。

这种力量的遮蔽已太久矣!在中国精神发生史上,“光”的晦暗所造成的结果,从美学领域讲是中国艺术家缺少了某种奋锐的创作动机,从文化思想史上讲则是某种“神圣资源”的匮乏。近二十年来,汉语思想界“基督神学”的话语权之所以越来越大,也从反面证明了我们“神圣资源匮乏”这一尴尬现实。现实的尴尬也不可避免地影响到艺术界,尤其是在圣神缺席的贫乏时代,有所谓“先锋艺术”的洋洋探讨或“前卫艺术”的踵踵实践,似乎借助于个体话语的垄断就可以填补因圣神缺席而导致的揶揄尴尬,对于当下艺术界欲图通过高扬艺术家的主体性而达于“自我拯救”的创作趋势的评论,我们目前尚缺少加以详尽审视所必要的历史距离,但我个人持消极的看法。

目前的汉语思想界,对基督教神学的引入渐成主流,以至于遗忘了“菩萨道”精神的当代学人、艺术家认定只有、惟有“上帝之言”才是“光之源”,对此佛学界几乎毫无还手之力。来自基督教这种异质文化的基因,能否刺激我们对现代人文精神有重新的理解和阐释?汉语思想界“艺术心史”的撰写,或许着落在大乘佛教与基督教的张力对抗中?要想完满地回答上述问题,仍然缺少必要的历史落差和视界。不过,就目前我们所能考量的艺术文本上来讲,我不认为两者的光束能合二为一——就信仰的“终极坐标”层面而言,它们的价值取向和情感表达实在隔如参商。所谓“道并行而不悖”是一句被国人念叨了两千年的昏话,认为耶教可以象佛教那样为汉语文化同化更是痴心妄想——因为说实话当下基督教的话语强势及其背后所代表的高势能文化介入已容不得我们慢悠悠地做“平等交流”状,况且当下的汉语佛学水平已不具备“平等交流”的位势。

对于坚守东方文人画传统的艺术家而言,未来所面临的灵魂冲突将前所未有的强烈,所以有必要提醒的是:即便是仅就吸收、借鉴别样(西方)型态的创作理念来讲,深入后者的精神核心作一番艰苦求索的心理准备是断然必要的——文人画在不远的将来,讲带上或深或浅的“上帝之光”的烙印,对此我们不应遗憾怨恨,只是祈愿来自天国的那道“光”,能唤引起我们对久违的菩萨的记忆。

二十世纪八十年代,文人画在中国画坛重新兴起,是所谓“新文人画”。“新文人画”标榜水墨状态只要具有充满个性的当下性关怀,就足以更新传统水墨画在价值判断方面的迟钝与软弱,这种艺术思想的本质是认为“此在文本”(艺术作品及作者自身)可以通过主体性的极度彰扬来决定“存在文本”,不过,这种艺术主张可能仍然缺少“赋美学以信仰品质”的自觉,因为,笔墨个性或个性笔墨,即便在后现代语境中,也未必就可以堂而皇之地决定美学的最终价值。

据说历史已经进入了“读图时代”或“图文时代”,光影和线条已经成为表相世界的代指符号而满怀暧昧,广告和传媒成为视觉的主要冲击力量而使“心眼”产生着功能性退化,文字与金石的精神力度已复不存,至于“文本的重量”更成呓语,纯粹个体的前卫创作成为流行,权威话语也在高扬主体中膨胀自身——思想的指向似乎已经浑沌到了临界。然而正是在这个“严重的时刻”,艺术家才能凸显孤明迥发的价值,担当荒诞世相的苦役,背负起文本的重量作临界点上惊险的一跃——至于这一充满“艺术救赎”主张的“舍身之跃”能否感动接受者,那确乎可以将终极交付给圣神。

我深信:以水为脉的东方艺术,其未来发展当在“水光交映”中揭开大时代的篇章。遗憾的是,放眼当下,在艺术批评或批评艺术的闹热中,或许正由于我们对隐寓在艺术心史中的那些关键元素尚未明了,我们的艺术家还没有主动创造出相宜的文本——这仍然是一个需要坚韧等待的蛰伏时代。

一句话:灾难现实和理想之国的强烈反差,使艺术家必须时刻保持着心灵的张力、保持着一种“张力下的风骨”,这种风骨不是将痛苦消解为逍遥,而是将痛苦转化为荣耀。

至于在艺术家燃烧自身“抬望眼”感领荣耀的过程中,那道“光”究竟来自菩萨还是基督、究竟是来自净土还是天国,只有痛苦的魂灵自己知道。

-

“乐为爱”公益乐团新书发布会圆满举办03-14

-

喜讯!我国首个“全民阅读推广中心”落户东亿03-14

喜讯!我国首个“全民阅读推广中心”落户东亿03-14 -

第二届东亿园区“衣生慈爱”爱心捐衣活动完满落幕03-23

第二届东亿园区“衣生慈爱”爱心捐衣活动完满落幕03-23 -

江财北京校友会女神节沙龙在东亿书坊举行06-01

江财北京校友会女神节沙龙在东亿书坊举行06-01 -

厉害了我的东亿02-02

厉害了我的东亿02-02 -

春风十里不如你--单身贵族PARTY03-20

春风十里不如你--单身贵族PARTY03-20 -

-

游凤凰岭记03-26

游凤凰岭记03-26 -

东亿联合党支部集中学习《共产党宣言》06-05

东亿联合党支部集中学习《共产党宣言》06-05 -

东亿园区开展国学讲座,从文化自信到文化自豪03-29

东亿园区开展国学讲座,从文化自信到文化自豪03-29